Nomisma, oltre che un poderoso e puntuale osservatorio statistico, è un pilastro dell’assistenza consulenziale alle imprese, prezioso in diverse fasi della loro vita, in particolare nelle fasi di internazionalizzazione. Al cospicuo materiale di riflessione che fornisce si è aggiunta il 21 giugno un’esortazione sorprendente, conseguente a un dato economico. Il dato è che l’Italia rimane sì un buon paese esportatore, ma la partecipazione a questo fenomeno riguarda pochi (il 4,5% delle imprese) ed è in aumento debole anche in settori strategici (già tra il 2007 e il 2015 Nomisma aveva quantificato nell’1% l’incremento nel comparto delle macchine industriali). Pare che l’export italiano per una serie di ragioni sia diventato meno competitivo. Su alcune di queste ragioni si può lavorare, e Nomisma è sempre prodiga di indicazioni in merito. Ma stavolta dice una cosa differente: care imprese, ma se invece vi dedicaste un po’ di più alla vostra casa? Sottolinea cioè “l’importanza del presidio del mercato interno”. La riflessione di Nomisma non è tanto una pessimistica meditazione sul futuro dell’export e non è solo una promozione della sua partnership con Cribis D & B (che fornisce servizi per la gestione del credito). E’ l’abbattimento di un tabù, visto che da tempo il destino di un’impresa pare legato esclusivamente alla sua vocazione export. E’ vero che quella resta un acceleratore di crescita mostruoso (e anche che, per alcune realtà, specie nel campo B2B, l’unico mercato possibile) ma in una discreta percentuale di casi di PMI, anche di una certa dimensione, non c’è una valida ragione per un approccio tanto superficiale al mercato interno. Nomisma, con Cribis, si propone coma analista di fattori regionali di mercato o del (basilare) aspetto dei canali di distribuzione (“ L’aspetto commerciale è molto spesso più importante del prodotto stesso e identificare la struttura commerciale è una decisione critica che necessita di molte informazioni e valutazioni approfondite”). C’è però un’altra prospettiva da considerare.

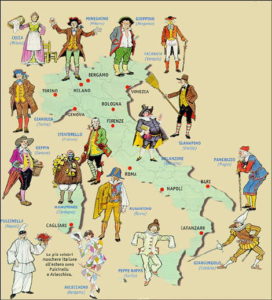

Il voto politico delle amministrative ha messo in campo una varietà di esiti paradossale: il PD ha conquistato antiche roccaforti leghiste, è crollato in suoi solidi presidi, la destra è regredita ma ha quasi conquistato Milano, il nuovismo grillino è esploso in alcune metropoli ma si quasi eclissato in altre, ci sarà pure aria di cambiamento ma a Benevento Mastella ha incassato il 63% dei consensi. Queste fratture discontinue sono la fotografia di una nazione che continua a essere refrattaria alla omogeneizzazione (internamente si procede all’inverso della globalizzazione), rimane il paese dei mille campanili ed esprime un alterità di tessuti sociali e culturali che non può essere letta, dalle imprese, solo in termini di opportunità “economiche” di mercato.

Quando si parla di impresa e territorio quasi sempre si fa riferimento al territorio nazionale nel suo complesso oppure allo stretto ambito locale che ospita la sede dell’azienda. L’identità culturale dell’azienda viene assunta come dato immutabile, coincidente con la tutela e la rappresentanza di quel territorio. E’ un meccanismo che talvolta funziona, specie nell’alimentare: ma che ha il torto di restringere a una strada sola la potenzialità espressiva delle imprese. Proprio il food presenta il fusion come grande tendenza globale. Ma è un fusion concepito come sovrapposizione macrogeografica, internazionale o specialmente intercontinentale, dimenticando curiosamente di legare tra loro pezzi d’Italia. Non parlo di “rubare” la specificità da una zona all’altra. I veri tortellini saranno sempre emiliani. Ma il punto su cui di rado un’impresa si interroga è: quale dato culturale di un’altra area del paese i miei “tortellini” possono intercettare per farsi adottare anche lì? Che cosa c’è in comune fra i tortellini, la mia azienda e la cultura di quella regione? E una volta che io l’ho scoperto, quali azioni posso mettere in pratica per comunicare quella “richiesta di adozione”?

Quando il vincolo territoriale è meno evidente o per lo più assente (pensiamo all’arredamento) quest’operazione è ancora più alla portata. Ma il camaleontismo non è una negazione dell’identità? Ripeto, non parlo di rinnegare l’identità culturale dell’azienda ma di scorporarne alcuni aspetti per proporli, con una comunicazione inventiva e mirata, nei luoghi caratterizzati da costumi più propensi a integrarli.

Chi gestisce un’attività commerciale in franchising si accorge presto quanto fallimentare sia l’idea di mettere in scena le stesse modalità (visive, linguistiche, comportamentali) a Torino e Milano, per citare un esempio, di sicuro non tra i più plateali. Il più delle volte, nel migliore dei casi, se ne sente parlare in negativo: cosa non fare per non urtare la sensibilità dei torinesi (o dei milanesi).

Se parliamo di marketing aziendale l’analisi deve essere fortemente rivolta in senso costruttivo e positivo. Il primo vero “canale di distribuzione” è la cultura regionale e trovare la chiave per farvi circolare in modo convincente la propria identità aziendale e quelle dei propri beni e servizi (sino al punto da rendere quei beni e servizi, se non necessari, meno voluttuari di beni e servizi appartenenti a categorie differenti) può far scoprire che il mercato interno è meno asfittico di quanto l’impresa pigramente si rassegna a credere.

Se disponessero a una maggiore qualità di analisi socioculturale, le imprese potrebbero persino realizzare, insieme agli accordi di rete commerciali, accordi di rete “culturali”, ingegnandosi nel promuoversi insieme in specifiche aree in un modo che renda più interessante ciascuna di loro. Il tutto è sempre diverso dalla somma delle sue parti.

Anima In Corporation effettua per le imprese ricerche, analisi, consulenza sulla compatibilità culturale dei prodotti con differenti aree del paese e sul modo di valorizzarle.